この夏、ハーバードビジネススクールにて1週間のEMBAに参加されたマネジメント研究科所属の五月女宏さんより留学レポートが届きましたのでご紹介いたします。名古屋商科大学ビジネススクールでは、名門ハーバードビジネススクールにおける短期のEMBAへの参加を支援しており、MBA修了後も参加が可能です。

2016年10月参加レポート

プログラム概要

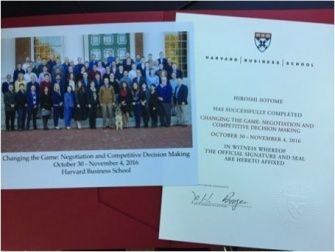

今回、Harvard Business School(以下「HBS」)のExecutive Education Programのひとつである“Changing the Game : Negotiation and Competitive Decision Making ”というコースに参加しました。このコースは、ビジネスのみならず常日頃から誰もが経験する「交渉」という事象を、駆け引きや勝負ではなく“より戦略的に意思決定するにはどうすれば良いか”また“当事者双方が満足のいく結果を導くためにはどのように考えるべきか”というコンセプトのもと、心理学や法律学、経済学さらには近代史まで包含した多方面からのアプローチによる講義とケーススタディ、そして実践的なロールプレイで構成されています。

環境・設備

今回、私が参加したモジュールでは、完成したばかりのTATA Hallが講義及び宿泊会場となっていました。TATA Hallは教室や出入り口から自分の個室へ、8人ずつで構成されるグループ毎に設置されたLiving Roomを通らないとたどり着けない構造になっており、このLiving Roomが参加者同士の交流やグループワークの場として活用されていました。Living Roomには飲み物やスナック、リラックスのためのソファ&TVはもちろん、ディスカッションのためのテーブルやホワイトボード、プリンター等も完備されており、TATA Hallのみで参加者が学習するために必要なものは全て揃えられていました。

食事は隣のCHAO Hallで3食摂ることができ、さらに必要なものがあればキャンパス内のCOOP、運動がしたければGYMと、余程のことがなければキャンパスから出ずに済む非常に快適な環境でした。

講義会場は、NUCBの方々にはお馴染みの半円形の階段教室で(NUCBの方が豪華かもしれませんが)、Faculty ChairのMax.H.Bazerman教授の方針で、教室へのPC及びMobile Phoneの持込みは禁止されており、ここでも講義や他の参加者の意見を集中して聞くことに徹底して注意が払われていました。

プログラムの構成

コースは日曜日の夕方から始まり、金曜の昼までカリキュラムが組まれています。日曜夕方のレセプションが終わると早速その日の夜から講義が開始し、そこから怒涛の一週間が始まりました。

開講前に4つほどケースが配布されていましたが、毎日別のケースが追加配布され、翌日にその追加配布されたケースに関するグループ発表やロールプレイが行われます。追加ケース配布→個人で読解→グループディスカッション(交渉方針・条件の決定)→ロールプレイ(実際に交渉)→結果報告→クラスでの討議及び講評というパターンが繰り返され、結果、1週間で個人・グループを含めて10回近く「交渉」を行ったと思います。

毎日(日によっては複数回)ロールプレイがあり、事前準備をしておかないと相手と交渉できなかったり、グループに迷惑をかけてしまったりすることになるため、私の場合、(語学のハンデもあって)コース中の睡眠時間は平均すると3時間程度しか取れませんでした。現地で聞いたところ、HBSのMBAでは入学初日に「1日18時間は勉強時間の確保が必要。それでも成績下位20%は落第」と言われるそうです。そのペースで挑まないと世界のエリートには着いていけないというプレッシャーを実感しました。

これらの他にFaculty陣の講義、事前配布分のケーススタディ、開講後に配布された100ページほどのペーパーバックを題材とする講義等があり、まさに寝る暇のない1週間でした。

また、私がコース中で最も印象に残ったケースとして、海外のITベンチャー企業において3人目の主要メンバーを迎える際の雇用条件に関するものがありました。3人一組になり、それぞれ事業発案者のCEO、創業メンバーであるNo.2、そしてCTOとして迎えられるエンジニア(3人目)という役割になり、報酬金額やストックオプションを含めた株式保有比率など各人の求める条件を交渉するものです。各人の望む条件がポイント化されており、高ポイントを獲得するために交渉するのですが、中には“そんな条件ではこの会社に参画しない(あるいは雇用できない)”という結論を出すチームもありました。一応交渉がまとまっても、メンバーの誰かが不満を持ったままのチームもありました。しかし、このケースの狙いは、「最終的に(全員が同じ会社のメンバーになるのだから)“チームとしてのValueを最大化すること”を忘れていなかったか?」というもので、教授から“Did you reach a value maximizing Negotiation?”、“Rise your Awareness”という話が出た際、私を含め、参加者の多くがそのことに気づかされ、大きく頷いていたのを覚えています。

参加者の意識、世界との格差

今回のコースには、世界23カ国から総勢69名(+1匹)が参加しており、うち男女比が8:2、北米(アメリカ+カナダ)からの参加者が約40%、イギリス等を含めた英語を母国語とする国からの参加者で約50%という内訳でした。特徴的だったのは、中東や北欧からの参加者が予想より多かった反面、アジアからの参加者が少なく(私を含め日本と台湾から合計4名)、中国・韓国は一人もいませんでした。平均年齢はおそらく40代後半だと思いますが、欧米の大手から中堅企業の役員、パートナー、MDクラスのタイトルの方が多く参加していました。

期間中、多くのロールプレイで様々な国からの参加者と交渉する機会がありましたが、欧米や中東の人たちに比べ日本人(私?)はやはり比較的大人しいのでしょう、「自分たちの意向を毅然と主張し、自分たちに有利な条件になるよう交渉しよう」という感覚が乏しい印象を受けました。また、私が「最終的に条件が合わなければ(想定した下限以下の条件になるようならば)決裂もやむを得ない」と考えていても、特に欧米の参加者からは「最終的には何としてもこの交渉をまとめよう」という執念的なものを感じました。“自分たちのグループだけ交渉がまとまらないのは気まずい”との想いがあるのかもしれませんが、交渉中は非常に厳しい条件を突きつけておきながら、時間がなくなってくる終盤には相当譲歩してくるという行動パターンは、なかなか興味深いものがありました。

今後参加される方へ

あまり参考にならないかもしれませんが、今回の経験から3つアドバイスをさせていただきます。

まず事前配布のケースのみならず、Facultyの教授陣が書いた本にも目を通してから参加することをお勧めします。今回私は、Max.H.Bazerman教授が書かれた本で日本語訳されているものを2冊、事前に読んでから参加しましたが、本に書かれていたものと同じケースが初日のグループ課題として出題されました。内容に理解が早かったのはもちろんですが、本に「ケースの回答を求める際に必要な情報が足りないと感じているのに質問をしてくる参加者が少ない。質問してはいけないなどと誰も言っていないのに」と書かれていたことから、躊躇なく教授に質問をしたところ、個別に追加の情報を得ることができ、その情報によりグループの判断が大きく変わるという結果を導きました。このことでグループのメンバーとは早速親密度が高まりましたし、翌朝講義時に教授から「判断に重大な影響を及ぼすであろう、この情報を聞きにきたのはHiroshiだけだ」とコメントをもらい、一気にクラスの中で存在感を示すことができ、その後がとても過ごしやすくなりました。

二つ目は、Negotiationのコースでも、英語を「流暢に話す」ことが最優先事項ではありません。参加者の経験値が概して高いので、たとえ片言でもこちらが言いたいことを感じ取ってくれることが多々ありました。しかしながら、英語を「読む」スピードは相当鍛えてく必要があります。前述のように、毎日新たなケースが配布され、それを読み、自分の考えをまとめて、個人あるいはグループで交渉に臨まなければなりません。中には、講義中にケースが配られ、10分後からグループディスカッション、40分後からグループ同士で交渉開始などという場面もありました。

ネイティヴであれば1時間もあれば読み終わるケースも、(私のように)倍以上の時間がかかってしまうと、次から次へと降ってくる課題をこなすのが非常に大変ですので、留学前にはSpeakingよりもReadingの能力を高めた方が、効果があると思います。

三つ目は、仕事をしながら留学する場合にはなかなか難しいのでしょうが、現地にできるだけ早く(3〜4日くらい前には)入ることをお勧めします。これには2つ理由があり、1つはジェットラグ(時差ボケ)の解消、もうひとつは英語耳の熟成です。東京からアメリカへ行く場合、着いた後すぐにジェットラグの影響が大きく出る人が多いと思います。ただでさえ、多くの課題をこなすために期間中は睡眠不足になりがちですので、ジェットラグの影響はできる限り抑えるべきです。また、個人差があるとは思いますが、日本で英語を日常的に使用していない場合、ネイティヴの英語をしっかり聞き取るには3〜4日くらいの慣れが必要だと感じました。折角行くのですから、自分のコンディションにも気を遣い、万全の体制で受講できるようにしてもらいたいと思います。

最後に

社会人になってからも学ぶ意欲があり、忙しい合間を縫ってNUCBに通学している人であれば、世界最高レベルの場で学習できることに興味を持つ方は多いのではないかと思います。もちろん、内容についていけるだろうか、語学的に対応できるだろうかという心配や、社会人であるが故に休暇や費用の問題もあると思います。しかしNUCBに在籍しているからこその特典として、是非この留学の機会は活かしていただきたいと思います。

私自身も相当心配しましたし、ボストンに着いた頃には自分で希望しておきながら“とんでもない場違いなところに来てしまったのではないだろうか”という緊張で、心臓が口から飛び出しそうな勢いでした。しかし「ハーバードまで来た今、ここで勉強しなければいつどこで勉強するのか」と必死に自分に言い聞かせ、1週間なんとかくらいつきました。世界中から集まった優秀なクラスメートに認めてもらわなくてはここまで来た意味がない、交渉の場で彼らと主張をぶつけて納得できる結果を得なければいけない、というプレッシャーが、私を大きく成長させてくれました。

帰国した今でも、正直なところ「よく1週間耐えたな」と思いますが、ハーバードでの環境、教授陣、クラスメート、学んだ内容、そして自分の中の達成感…すべてがやはり最高の学びの場であったと感謝しています。是非、またあのキャンパスでの学びの機会が得られるよう、これからも自分を高めていきたいと考えています。

東京 マネジメント研究科 五月女宏さん

ハーバードビジネススクール|Harvard Business School

世界的なビジネスリーダーを多数輩出するビジネススクールです。本格的なケーススタディ、クラス討論、ゲストスピーカーによる特別講義、世界中から集まる参加者との国際的な交流ができ充実した学びを得られます。名古屋商科大学ビジネススクールからは社会人を対象としたEMBA(履修証明)への参加を支援しています。

ダウンロード

ダウンロード

説明会

説明会

入試情報

入試情報